Во время мелового периода мезозойской эры в разных местах планеты развивались экосистемы, отличающиеся друг от друга на уровне семейств и ниже. Ни общих видов, ни общих родов. По этой причине ученым сложно установить временные границы между подразделениями мелового периода и коррелировать между собой осадочные толщи в различных точках земного шара, используя только палеонтологические методы. Сотрудники Института нефтегазовой геологии и геофизики им. А. А. Трофимука СО РАН, применяя междисциплинарный подход, изучили раннемеловые отложения арктической Сибири, относящиеся к периоду от 145 до 132 миллионов лет назад, и смогли надежно сопоставить их с разрезами Юго-Западной Европы, а также установить положение границ ярусов и подъярусов на этой территории. Исследования на подобном комплексном материале проводятся впервые. Статья об этом опубликована в журнале «Геология и геофизика».

Меловой период, или мел, является завершающим периодом мезозойской эры, следующим после юрского. Он продолжался около 80 миллионов лет — с 145,5 до 65,5 миллионов лет назад. Одной из крупнейших проблем палеонтологии мезозоя является межрегиональная корреляция отложений. Связана она с тем, что в различных областях Земли палеобиота развивалась независимо друг от друга и не имела пересечений иногда даже на уровне семейств. Это было обусловлено существованием независимых друг от друга крупных палеобассейнов — совокупности морей и проливов, почти не связанных друг с другом. Учитывая иное расположение континентов, на территории Северной Америки, арктической Канады и Северной Европы на протяжении десятков миллионов лет обитала одна биота, южнее (на территории нынешней Юго-Западной Европы) — совершенно другая. То есть все эти организмы живут в одно время, но не имеют общих семейств, родов и видов. Из-за этого появилось множество до сих пор нерешенных или даже почти нерешаемых проблем палеонтологии, в частности проблема бореально-тетической корреляции бериасского и валанжинского ярусов меловой системы, которая десятилетиями оставалась открытой в палеонтологическом научном сообществе.

Ростр белемнита в слое

«У каждого геологического периода есть точка, которая его определяет. Границы начала и конца периода устанавливаются по взаимной договоренности международного научного сообщества вследствие анализа различных палеонтологических находок, например аммонитов. Сегодня меловой период единственный, для которого нет международной установленной границы. Это связано с резко выраженным провинциализмом биоты — северная и южная фауны практически не соприкасались. По аммонитам мы датируем горные породы в пределах Сибири, но нет возможности провести прямую корреляцию между ними и находками западной части Евразии, так как у них наши аммониты не обитали. Если научное сообщество утвердило и приняло конкретные границы, соответственно, мы также должны анализировать свои материалы для сверки, где эта граница проходит у нас. Так как флора и фауна абсолютно разные, то с помощью палеонтологических методов сопоставить данные и выявить однозначное положение геологических границ внутри меловых слоев невозможно», — рассказал младший научный сотрудник лаборатории палеонтологии и стратиграфии мезозоя и кайнозоя ИНГГ СО РАН Всеволод Даниилович Ефременко.

С целью определения положения ярусных и подъярусных границ в пределах мела новосибирские геологи применяют широкий спектр технологий и используют междисциплинарный подход к решению проблемы корреляции, которая сегодня считается одной из самых актуальных в геологическом сообществе. Так как палеонтологический подход в этом вопросе малоэффективен, специалистам необходимо зафиксировать какие-либо глобальные события, происходившие на всей планете, независимо от биоты. В числе геофизических методов ученые применяют наблюдение за древними инверсиями магнитного поля Земли — полюсы мигрируют и меняются местами. Эти события происходят глобально, поэтому независимо от того, в какой точке земного шара зафиксирована смена полярности, она будет одновременной. Миграции видов живых организмов могут занимать сотни тысяч лет, а инверсия — одномоментное событие. Данные об изменении полюсов не дают полной информации для выявления границ периодов. Проблема в том, что полюсы менялись часто в истории Земли и каждая смена идентична предыдущей. Просто зафиксировав последовательность переполюсовок, мы не можем выяснить, когда именно они произошли. В любом случае требуются данные по ископаемой фауне для привязки ко времени. Так же существуют суперхроны — интервалы, в которых ориентация магнитного поля Земли не меняется в течение миллионов лет, существуют и частые смены полюсов в пределах сотен тысяч лет. По словам ученых, этот метод не дает абсолютной точности и требует ориентировочной привязки к геологическому времени, соответственно, не получится сделать однозначных выводов, используя только его.

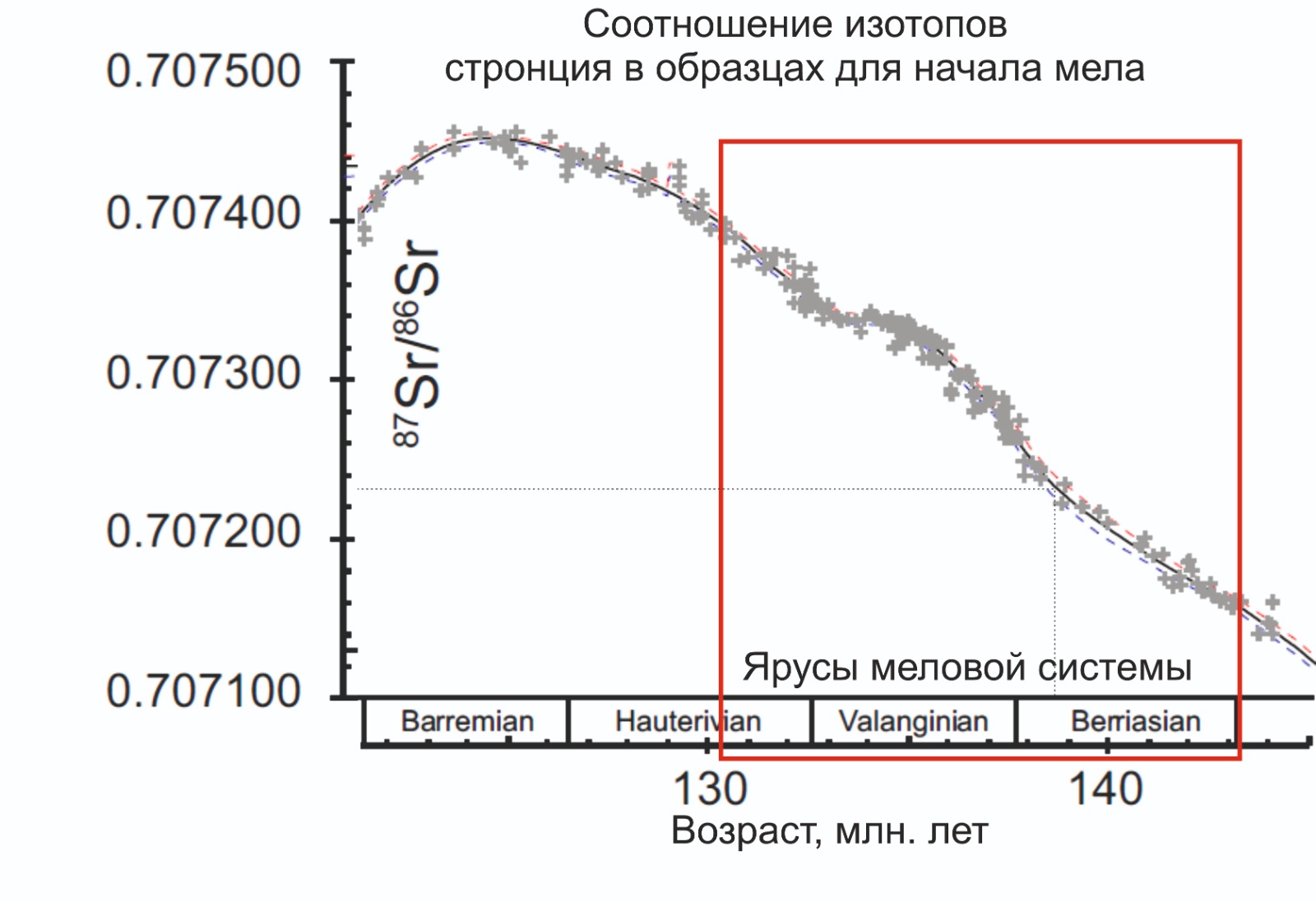

Применяются геохимические методы, которые предоставляют свои маркеры корреляции. Если в какой-то промежуток времени происходит глобальное биологическое событие, например вымирание, то изменяется взаимодействие между биотой, жизнью в океане, климатом и атмосферой, что отражается на круговороте веществ. Исследователи изучают колебания стабильных изотопов, содержащихся в раковинах ископаемых организмов, в их числе изотопы углерода (12 и 13), кислорода (16 и 18), стронция (86 и 87), а также элементные соотношения кальция, магния, железа, марганца и других. Множество элементов имеют стабильные изотопы, которые не распадаются под влиянием времени — они могут существовать сотни миллионов лет и сохраняются в достаточном количестве для анализа с помощью масс-спектрометрии.

«При изучении мезозоя активно применяют методы стабильной изотопии на различных материалах. В качестве такого материала нашим коллективом используются ростры белемнитов — внутренние части скелета вымерших головоногих моллюсков. Вероятно, эволюционно использующиеся для противовеса, они нарастают каждый день на протяжении всей жизни животного. Материал для построения раковины берется организмом напрямую из морской воды. Благодаря массивности этого материала, он хорошо сохраняется в ископаемом состоянии в горной породе сотни миллионов лет, а поверхностные растворы из недр Земли и дожди взаимодействуют только с поверхностной частью ростра, но не влияют на его внутреннюю часть. В свою очередь, внутренняя часть ростра имеет тот же химический состав, что и миллионы лет назад. То есть раковина запечатала в себе те же самые изотопные соотношения, что были на тот момент в морской воде. Минерал, из которого состоит раковина, — кальцит (СаСО3) — содержит кислород и углерод. Чтобы провести изотопный анализ, ростр зачищается, трется в порошок и помещается в масс-спектрометр, на выходе получаем сведения об изотопных соотношениях. Таким образом, мы улавливаем изотопные сигналы, характерные для древней морской воды, меняющиеся со временем в зависимости от климата, жизни биоты, происходивших вымираний или вулканических извержений. Особенно в этом плане интересны колебания изотопов углерода. Любое глобальное геологическое событие отражается на круговороте углерода и запечатывается в раковине независимо от точки земного шара. Такое глобальное событие, произошедшее примерно 133 миллиона лет назад, по нашим наблюдениям, проявляет себя конкретно на стыке двух подъярусов внутри начала мела, то есть фиксирует определенную границу. Наличие этого события в слоях мелового периода Арктики позволяет коррелировать их со слоями Европы, где эти подъярусы были выделены и описаны», — поясняет исследователь.

Самым достоверным изотопным методом выступает метод стронциевой изотопии. Стронций имеет в своем составе два стабильных изотопа, которые подходят для экспериментов: стронций-86 и стронций-87. Они встречаются часто, и на протяжении отрезков в миллионы лет соотношение между этими изотопами изменяется линейно. Существует два резервуара c различным отношением стронция 87/86: в одном случае при расхождении литосферных плит стронций выбрасывается из мантии Земли, в другом — попадает с континента в океан с речным стоком. Наш временной интервал в 20 миллионов лет демонстрирует линейные изменения независимо от того, в какой точке планеты взят образец — одно значение может быть сопоставлено с определенным значением времени. Выявив точку по стронциевым маркерам, можно однозначно утвердить точку в пределах конкретного временного интервала. Совокупность всех данных позволяет привязать образец к глобальной шкале геологического времени и получить время в миллионах лет, когда происходили какие-либо события. По мнению ученых, этот метод позволяет получать абсолютные датировки, хоть и не использует радиоактивные изотопы, обычно предоставляющие ученым данные о времени.

«Работу можно назвать самым массовым изотопным стронциевым анализом для раннего мела высоких арктических широт. В результате наших исследований решена проблема бореально-тетической корреляции в пределах двух с половиной ярусов, также мы доказали, что многие геологические границы, определенные на территории Арктики, должны быть смещены в ту или иную сторону. В частности, валанжинский ярус начинается в более высоких слоях, чем считалось ранее, а готеривский ярус, наоборот, находится ниже, чем предполагалось. Ранее делались различные попытки скоррелировать палеонтологические данные, полученные на территории арктической Сибири, с данными Юго-Западной Европы. Однако они имели достаточно высокую степень неопределенности. Используя междисциплинарный подход, мы смогли впервые получить надежную основу для межрегиональной корреляции», — отметил Всеволод Ефременко.

Исследование проводится при поддержке РНФ (проект № 22-17-00228) на базе ИНГГ СО РАН.

Кирилл Сергеевич, «Наука в Сибири»

Изображения предоставлены исследователем