Новые вычислительные решения развивает старший научный сотрудник лаборатории многомасштабной геофизики ИНГГ СО РАН к.т.н. Кирилл Николаевич Даниловский. Он создаёт алгоритмы для обработки, моделирования и инверсии в задачах геоэлектродинамики на базе технологий глубокого машинного обучения.

К.Н. Даниловский

– Кирилл Николаевич, недавно Вы получили от Сибирского отделения РАН премию имени академика Н.Н. Пузырёва. Она присуждается за работы в области геофизики, геофизических методов поиска и разведки полезных ископаемых. Как с этим связаны Ваши разработки?

– Алгоритмы, над которыми я работаю, направлены на эффективное решение задач геоэлектродинамики при прогнозировании свойств геологических сред. Это важно для разведки полезных ископаемых, мониторинга опасных природных процессов и фундаментального изучения структуры и динамики земных недр.

При решении таких задач сталкиваешься с рядом ограничений, включая высокую вычислительную сложность, нелинейность обратных задач, большие объёмы и многомерность анализируемых данных.

Использование методов глубокого машинного обучения в ряде случаев позволяет преодолеть эти ограничения – например, за счёт использования современных нейросетевых архитектур и параллельных вычислений можно ускорить численные расчеты в несколько тысяч раз.

– Почему наиболее остро проблема вычислительной сложности решения задач геоэлектродинамики встаёт при исследовании месторождений углеводородов?

– Сегодня актуальными целевыми объектами являются залежи, характеризующиеся сложной геологической структурой. Увеличение сложности строения целевых объектов отражается в повышении размерности и детальности моделей, на базе которых осуществляется интерпретация данных. Это неизбежно влечёт за собой рост вычислительной ресурсоёмкости используемых алгоритмов.

Кроме того, повышение детальности моделей приводит к росту неопределенности восстанавливаемых параметров, и эти неопределенности тоже нужно оценивать. Это еще одно перспективное направление, над которым работает наша команда: на основе нейросетевых алгоритмов моделирования сигналов каротажа создаются инструменты стохастической байесовской инверсии.

– А если мы говорим о задачах, связанных со сбором информации об опасных природных процессах?

– В подобных задачах – в частности, при мониторинге состояния криолитозоны, возникают схожие проблемы. Моделирование процесса электромагнитных зондирований зондирований требует вовлечения сложного математического аппарата, который учитывает геометрическую структуру объектов и различные эффекты взаимодействия и распространения электромагнитного поля в многолетнемёрзлых породах.

Решения трёхмерных задач требуют использования колоссальных вычислительных ресурсов. В связи с этим, построение быстрых алгоритмов решения прямых и обратных задач, основанных на применении методов машинного обучения, является актуальным направлением.

– Вы занимаетесь разработкой, научным обоснованием и апробацией нового программно-алгоритмического инструментария для обработки, моделирования и инверсии геофизических данных. В чём именно заключается Ваше ноу-хау?

– Ключевая идея состоит в комбинировании передовых подходов из различных областей: численных методов решения уравнений Максвелла в полных математических постановках; современных методов вычислительной математики; методов глубокого обучения.

В рамках этого цикла исследований были предложены и реализованы новые подходы к обработке, моделированию и инверсии данных электрокаротажа. Эти решения позволили на порядки ускорить вычисления по сравнению с традиционными методами при сохранении высокой точности, а также расширить возможности интерпретации данных в сложных геологических условиях.

Кроме того, были разработаны новые решения задач геоэлектродинамики, важные для целей мониторинга природных процессов. Были объединены методы математического моделирования, интегральные преобразования и технологии глубокого обучения. Эти решения открывают возможности для оперативного мониторинга состояния вечной мерзлоты, что важно для предупреждения аварий инфраструктуры арктического региона.

Важно отметить, что нейросетевые алгоритмы применяются в процедурах моделирования в рамках классических инверсионных схем, а результаты расчётов верифицируются высокоточным моделированием классическими численными методами. Тем самым, отсутствует эффект «чёрного ящика», характерный для большинства популярных сегодня инструментов на базе искусственного интеллекта, когда пользователю доступны только входные и выходные данные, но он не понимает, как система пришла к этому результату.

– Созданные Вами алгоритмы уже применяются на практике?

– Конечно. Эти алгоритмы активно используются для решения прикладных и научных задач в ИНГГ СО РАН. В частности, они активно применяются в рамках работ для нефтяных и геофизических компаний, а также в рамках работ по грантам.

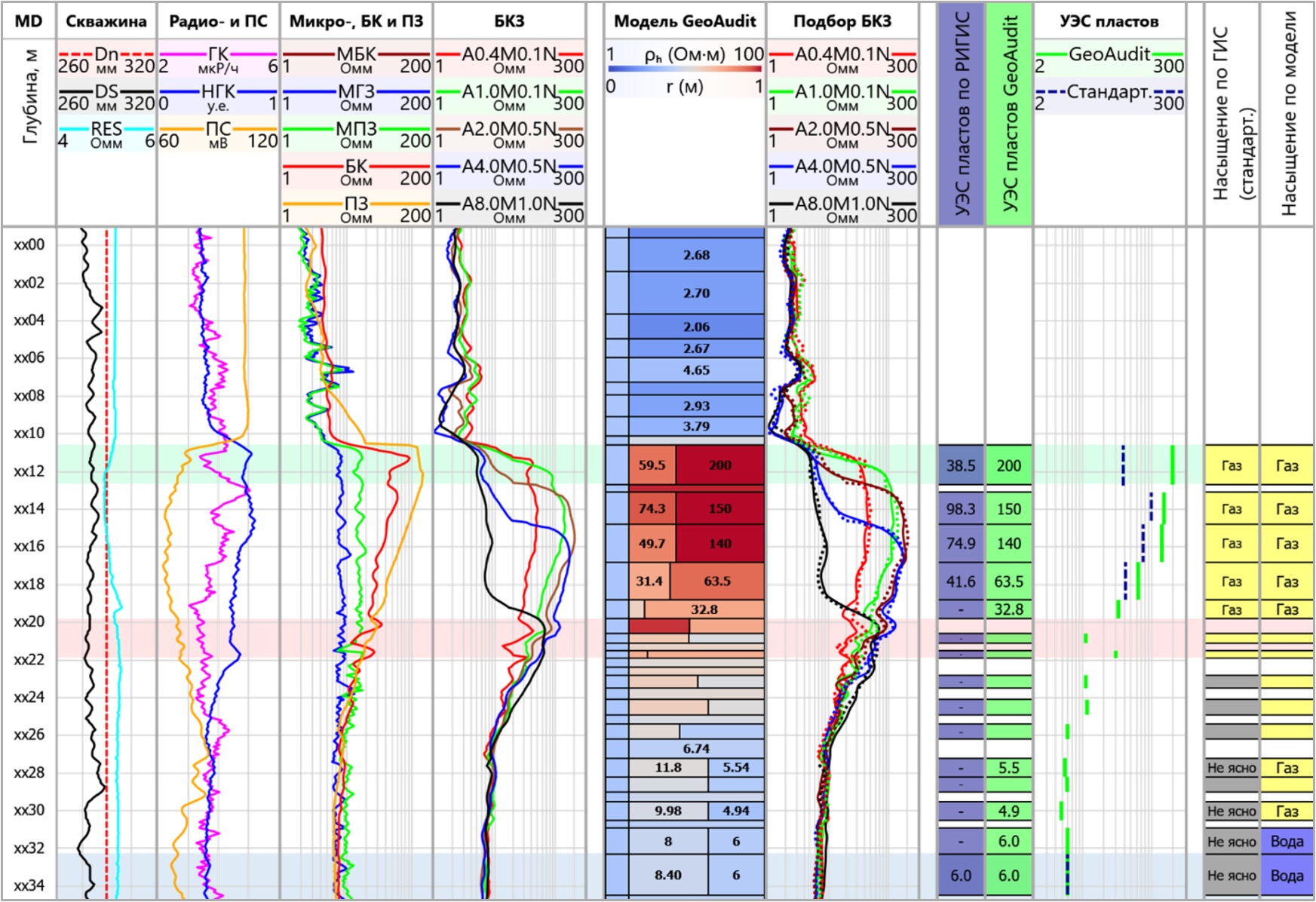

Еще одно очень важное прикладное применение полученных результатов – это созданная нашим коллективом технология поиска продуктивных интервалов в скважинах старого и нового фонда [http://www.ipgg.sbras.ru/ru/science/publications/publ-opredelenie-ues-na-osnove-sovmestnoy-mnogoplastovoy-170-2025]. Разработанная при поддержке АО «Росгеология» технология была запатентована и рекомендована к применению Экспертно-техническим советом Государственной комиссии по запасам полезных ископаемых для целей подсчета запасов углеводородного сырья. В настоящее время она применяется на базе АО «СНИИГГиМС» для интерпретации данных геофизических исследований скважин на месторождениях лидирующих нефтегазовых компаний в Российской Федерации и за рубежом – в Узбекистане, Казахстане и Мьянме.

Результаты применения технологии поиска продуктивных интервалов (север Западной Сибири): получен промышленно значимый прирост запасов углеводородов

Опубликовано пресс-службой ИНГГ СО РАН

Иллюстрации предоставлены К.Н. Даниловским