За долгую жизнь я ни разу не слышал подобного обращения научного руководителя к своим коллегам, которые формально оставались подчиненными. В этом поступке не было и тени наигранной скромности или нарочитого демократизма, было полнейшее доверие, полное признание в нас своих единомышленников, уверенность, что каждый из нас понимает, в чем состоит его долг руководителя того или иного направления в науке для общей пользы (2002 г.)».

Когда меня приняли на работу в аппарат Президиума СО АН, в перечне обязанностей академика А. А. Трофимука числилось 18 позиций: от депутата Верховного Совета РСФСР, первого заместителя председателя СО АН СССР, директора Института геологии и геофизики СО АН СССР… до …председателя Объединенного ученого совета СО АН СССР по наукам о Земле, главного редактора журнала «Геология и геофизика», председателя секции по Сибири и Дальнему Востоку Межведомственной комиссии «Закономерности размещения нефтяных и газовых месторождений, как основа их прогноза на территории СССР», главного координатора программы «Сибирь», председателя научного совета СО АН по проблемам озера Байкал и почетного гражданина города Новосибирска.

Сфера моей деятельности касалась только части его обязанностей: экологии, охраны окружающей среды, развития восьми периферических научных центров СО АН, функционирования комплексной региональной научно-технической программы «Сибирь», решения проблем озера Байкал. Изредка моя помощь требовалась по депутатским делам и при подготовке к изданию монографий А. А. Трофимука.

«Всесоюзный староста» М. И. Калинин вручает в Кремле молодому геологу-нефтянику А. А. Трофимуку орден Ленина и золотую медаль Героя Социалистического Труда, 1944 г.

В моей памяти Андрей Алексеевич остается многогранной личностью, впитавшей в себя величие гражданина и мудрость государственного деятеля, талантливого организатора и руководителя, интуицию и страсть блестящего геолога, обаяние простого человека, любящего людей и жизнь во всех ее проявлениях. Писать о таком человеке трудно и ответственно. Но работалось мне с ним легко. Он не любил обиняков и многословия, всегда был прям и во многом мне доверял. Мог вспылить, когда его подводили или не понимали, но быстро отходил и не помнил зла.

Однажды определив отношение к человеку, он не любил менять его, независимо от сложных ситуаций, которые складывались в жизни. Я спрашивал его: «Андрей Алексеевич, член-корреспондент Н… не согласен с вашими основными научными положениями, он постоянно вас публично критикует, и именно Вы выдвигаете его в действительные члены Академии?» И получал ответ: «Если не он, то кто? Он талантливый ученый, и он нужен науке!» Затем я видел с какой, присущей только А. А., страстью он боролся за своего протеже на очередных выборах в состав Академии.

Его отношение к людям не определялось занимаемым ими положением или служебным рангом. Нужно было слышать, как он принимал гостей под деревьями около коттеджа во время очередного своего дня рождения 16 августа. Как правило, отсутствовал тамада — вел «заседание» сам Андрей Алексеевич. Каждому гостю за обширным столом был посвящен его отдельный тост и теплые слова, и не было случая, чтоб он кого-либо пропустил. Компания всегда была пестрая, за стол усаживались все, кто хотел поздравить Андрея Алексеевича. Здесь могли быть коллеги академики, первый секретарь обкома партии, председатель облисполкома Новосибирской области, геологи-производственники из разных концов Сибири, научные сотрудники Института геологии и геофизики, работники аппарата Президиума СО РАН, преподаватели университета и друзья по бане, охоте, рыбалке. Здесь же были женщины, помощницы по организации мероприятия и незаменимый Ваня Мулярчик — белорус, шофер, верный ординарец и партнер в дуэте при исполнении любимых белорусских песен, которых немало «спивалось» на каждом дне рождения Андрея Алексеевича.

Ради дела А. А. Трофимук не считался с авторитетами, никого не боялся и ни перед кем не склонял головы. Никогда не искал в деле личной выгоды, открыто воевал за правое, по его мнению, дело. Его тактика проста, он действовал в соответствии с заветами Петра I, и любил выставлять людей на трибуну, «…чтоб дурость каждого была видна». В архиве Андрея Алексеевича сохранилась копия письма Генеральному секретарю ЦК КПСС Леониду Ильичу Брежневу, где он громил министра целлюлозно-бумажной промышленности Георгия Михайловича Орлова за «наглый обман партии и народа» в связи с утверждением о безвредности для Байкала сточных вод Байкальского ЦБК.

На ту же тему Байкала отрывок из воспоминаний академика Б. С. Соколова: «Беспрецедентной по настойчивости и эмоциональности была его борьба за сохранность Байкала, заключающего 29 % мировых запасов сверхчистой пресной воды. Но на использовании именно этого качества воды было основано правительственное решение о строительстве двух целлюлозно-бумажных комбинатов ради получения одного из типов искусственного волокна, нужного для авиакосмической промышленности. Это производство несло прямую угрозу воде и уникальной биоте Байкала. Позицией Сибирского отделения никто не интересовался, но имелись сведения, что одним из ответственных лиц, подписавших заключение о строительстве, был президент АН СССР (в то время академик Мстислав Всеволодович Келдыш. — В. Е.), опиравшийся на выводы академика химика Николая Михайловича Жаворонкова. Известно, что разговор Трофимука с президентом АН СССР по этому поводу был столь резким, что один из вице-президентов потребовал от него извинения перед руководителем Академии, на что А. А. Трофимук с той же эмоциональностью ответил, что он готов принести извинения перед кем угодно: “Только спасите Байкал!” (Это уже был вопль в пустыне). Вопрос решался вовсе не в Академии и не общественностью, широкое возбуждение было подавлено просто запретом публиковать что-либо подобное о Байкале, как несколько позднее мне и академику Аксель Ивановичу Бергу передала одна из корреспонденток “Правды” (2002 г.)».

В один из юбилеев А. А. Трофимука (75-летие) Президиум СО АН СССР представил его к награждению второй золотой звездою Героя Социалистического Труда «…за выдающийся вклад в обоснование и открытие новой нефтегазоносной провинции СССР в Восточной Сибири и Якутии».

Оказалось, что в это же время Андрей Алексеевич направил записку в ЦК КПСС, где доказательно показал, что министерства геологии и нефтяной промышленности СССР отсталыми методами вскрытия нефтяных пластов и добычи нефти губят гигантские месторождения Западной Сибири. Говорят, что министры Евгений Александрович Козловский и Василий Александрович Динков вышли на Л. И. Брежнева, который тогда отдыхал в Крыму, и убедили, что второго Героя Трофимуку давать не следует. Андрей Алексеевич получил очередной орден Ленина, которых к концу советской власти у него накопилось шесть.

Его побаивались и вынуждены были выслушивать в самых высоких инстанциях страны. Мне он говорил: «Они меня пугают! Я в холодные голубые глаза Берии смотрел и не боялся…» Андрей Алексеевич свято верил в советскую демократию и активно пользовался ее возможностями, особенно когда он был депутатом Верховного Совета РСФСР. И, что самое удивительное, особенно на фоне сегодняшней ситуации, очень многого добивался. Новосибирск, к примеру, обязан депутату метрополитеном, а сотни (без преувеличения) несправедливо обиженных людей — поддержкой и защитой. Среди них есть и мои хорошие знакомые. Иногда обманывали, пользуясь его отзывчивостью. Андрей Алексеевич тяжело переживал, когда обман вскрывался, но это не меняло его позиции. Видимо, он считал, что один подлец не должен лишать помощи действительно нуждающихся людей.

А. А. Трофимук всегда страстно боролся за своих людей, за тех, кто делал с ним общее дело. Известен случай, когда ЦК КПСС рекомендовал «…укрепить руководство

Лимнологического института СО РАН на Байкале». Тогда это означало снять с должности директора доктора биологических наук Григория Ивановича Галазия (впоследствии академика), слишком активно, по мнению ЦК, боровшегося против промышленного освоения Байкала. На руководство Сибирского отделения АН СССР было оказано сильное давление. Дело разрешилось после того, как Андрей Алексеевич потребовал в случае снятия Г. И. Галазия назначить его директором

Лимнологического института в Иркутске. В ЦК всерьез испугались такой перспективы, и Г.И. Галазий остался директором ЛИНа. И в дальнейшем А. А. Трофимук неизменно поддерживал Григория Ивановича, хотя несколько лет спустя тому все-таки пришлось оставить пост директора института, но уже потому, что на Байкале требовались более молодые, владевшие современными методами исследований и всем мировым опытом руководители. Г. И. Галазий остался заведующим отделом экологии (Байкальского музея в поселке Листвянка), затем был избран депутатом Государственной Думы РФ, где продолжал сражаться за Байкал и многое успел сделать до своей кончины.

Депутату Верховного совета РСФСР А. А. Трофимуку есть о чем поговорить с министром геологии СССР А. В. Сидоренко

Мне также однажды пришлось воспользоваться поддержкой А. А. Трофимука. Руководимая им программа «Сибирь» пробивала себе государственный статус. Шел сложный процесс проработки ее основных заданий в отделах Государственного комитета СССР по науке и технике (ГКНТ СССР) и подготовка заседания коллегии. Я не выходил месяцами из московских кабинетов. И вдруг мне говорят, что мой коллега из аппарата Президиума Отделения в тех же кабинетах заявляет, что наша программа «Сибирь» сплошной блеф, все задания придуманы и ничего реального за ней не стоит. Мой разговор с этим товарищем не помог, пришлось обратиться к А. А. Трофимуку. Его реакция была резкой. Он пошел к председателю Отделения академику В. А. Коптюгу, и назавтра коллега в аппарате Президиума СО РАН не работал. Акция была решительной, но видимо, мягкой. Любопытно, что многие годы после этого мы с этим коллегой сохранили внешние отношения: здоровались, обменивались новостями. Программу «Сибирь» А. А. Трофимук воспринимал как весьма серьезный шаг по координации всех научных и производственных сил Сибири на главных направлениях ее развития. И умел малыми средствами добиваться больших результатов.

Ежегодно ГКНТ выделял небольшие целевые дополнительные единицы (и деньги) на перспективные направления, которые затем распределял по исполнителям возглавляемый А. А. Трофимуком совет программы. Организация, получив несколько единиц, после окончания задания, естественно, не хотела возвращать деньги и подключалась к новому проекту, привлекая дополнительные силы.

И появлялись результаты. Так, на моих глазах в рамках подпрограммы «Нефть и газ Восточной Сибири», которой руководил сам Андрей Алексеевич, был пройден путь от первых прогнозов до открытия гигантских месторождений. Чего это стоило Андрею Алексеевичу, хорошо описано им в книге «40 лет борения за нефть и газ Сибири».

Я иногда бывал с ним в командировках и удивлялся его профессионализму в общении с производственниками. Буровиков он упрекал, что, если скважина не дала нефть, значит, при вскрытии пласта использованы плохие методы. Руководителя крупной поисковой организации он страстно убеждал не занижать запасы (от их уровня зависели будущие ассигнования на разведку и освоение месторождений), если появлялась нефть, по его мнению, было необходимо сразу начинать ее переработку на небольших установках — это давало экономию на завозе горючего и так далее, и так далее.

Спустя годы я убеждался, что он был всегда прав. Сухие скважины давали нефть, запасы оказывались даже больше, чем он предсказывал. И Андрей Алексеевич не уставал пропагандировать эти результаты на всех совещаниях. Не для славы, хотя он был счастлив, когда за открытие Восточно-Сибирской нефти в докембрии ему вместе с другими была присвоена Государственная премия России. Он видел уже другие рубежи, ему нужны были новые средства и энтузиасты, которые бы их достигли. Он торопил время.

Разумный, научно обоснованный риск всегда был частью натуры Андрея Алексеевича. Долгое время в Тюмени не было ячейки академической науки. Столица нефтяного края в лице его первого секретаря обкома партии считала, что академики-теоретики далеки от конкретных дел и будут только мешать. Андрей Алексеевич вместе с дипломатичным Валентином Афанасьевичем Коптюгом переломили эту тенденцию. Но любые ошибки при создании Тюменского научного центра в этой ситуации могла навсегда похоронить идею. И здесь А. А. Трофимук пошел на риск. Из Якутска был приглашен молодой доктор наук Владимир Павлович Мельников, под его руководством в Тюмени был создан выносной отдел Института геологии и геофизики СО АН СССР. При этом сразу В. П. Мельников был назначен заместителем директора (то есть А. А. Трофимука) по науке.

За спиной такого директора отдел и люди в Тюмени быстро начали расти. Вскоре там стало три института, несколько отделов и Тюменский центр занял достойное место в науке. Росли и люди. Возглавивший Тюменский научный центр СО РАН В. П. Мельников сегодня академик, другой выросший в Тюмени академик, Роберт Искандрович Нигматулин, относительно недавно выдвигался на пост президента РАН.

Вспоминается другой командировочный эпизод — рассказ в поезде Андрея Алексеевича об открытии большой нефти Башкирии во время войны (1942—1943 гг.). Рассказываю, как запомнил. В Приуралье было известно несколько мелких месторождений. У геологов возникла идея новых ловушек, связанных с древними рифовыми постройками. Одна за другой пробуренные скважины оказывались пустыми. А нефть нужна как воздух. И тут осенило! Ствол уже пробуренной скважины вскрыли не под рифовыми постройками, где раньше предполагали нефть, а над ними. И сразу, выламывая куски породы, ударил фонтан, который давал в десять раз больше нефти, чем все ранее известные месторождения вместе взятые. Думаете, наградили? Нет. Новый начальник КГБ Башкирии хотел иметь громкое дело. Он утверждал, что геологи хотели скрыть месторождение. Однако Андрей Алексеевич боролся. Одна, другая, третья комиссии из Москвы поддерживали мнение чекиста. И только комиссия во главе с Николаем Константиновичем Байбаковым (тогда министром нефтяной промышленности), по словам Андрея Алексеевича, «доказала, что мои геологи не только не хотели скрыть месторождение, но при его открытии проявили героизм». Так, в 1944 году, А. А. Трофимук в числе первых пяти геологов страны в свои 33 года удостоился звания Героя Социалистического Труда.

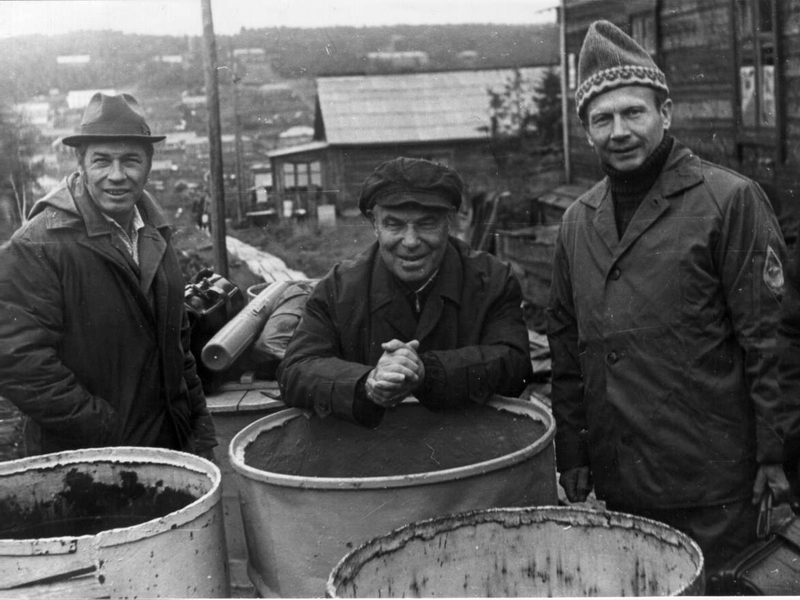

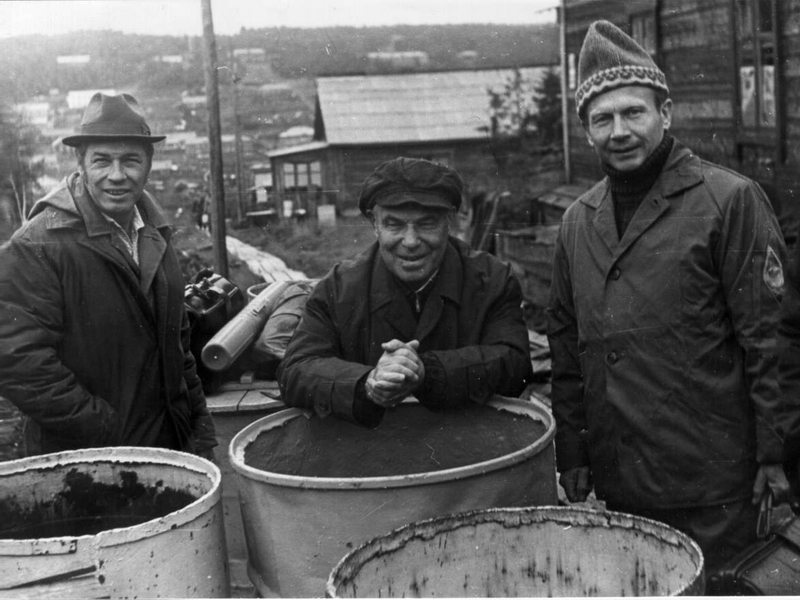

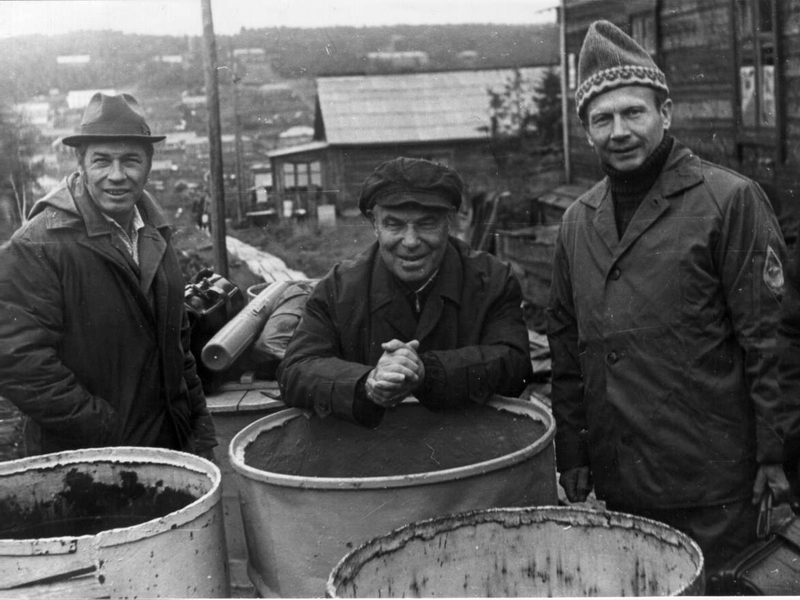

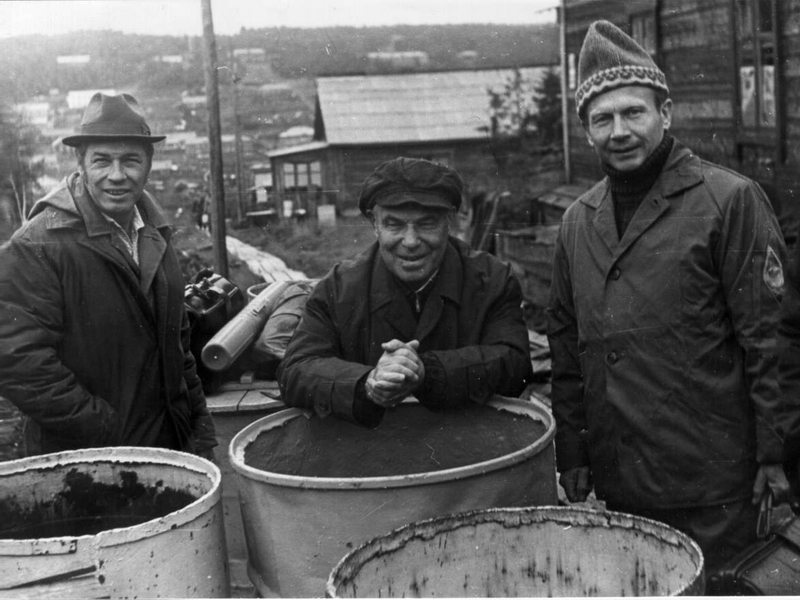

«Нефть в бочках (да еще и неполных) — это еще не нефть!» А. А. Трофимук на месторождении Куюмбе со своим учеником — генеральным директором «Енисейнефтегазгеологии» В. Д. Накоряковым и начальником геологоразведочной партии, 1977 г.

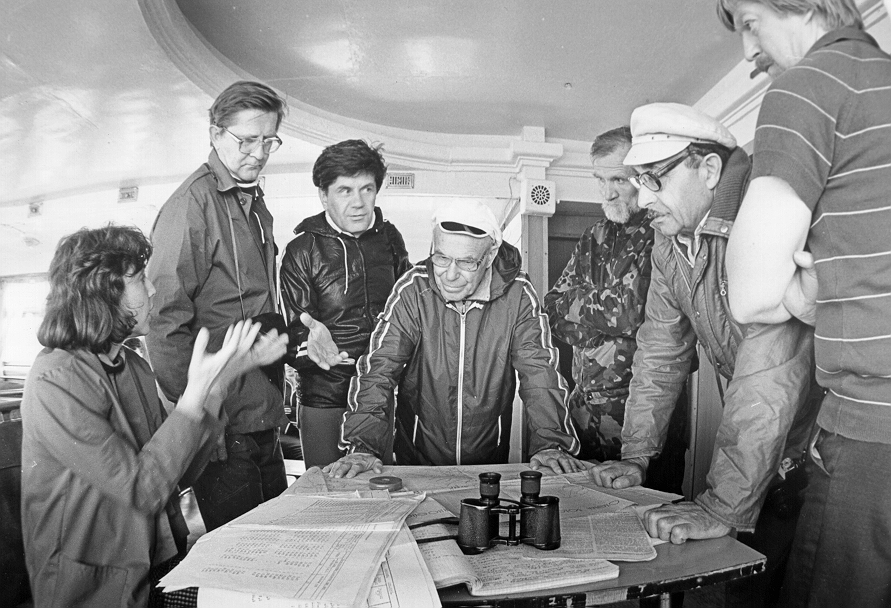

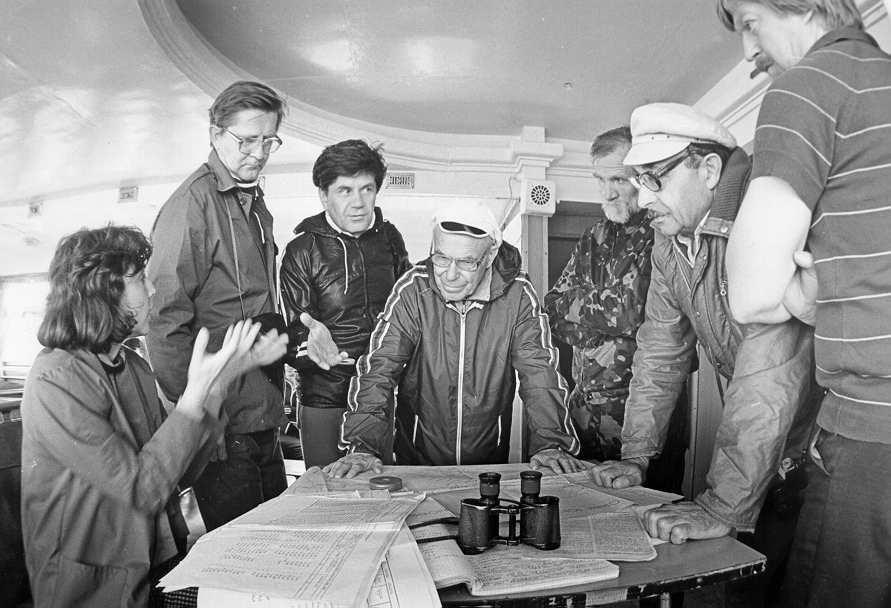

История из совсем другого времени. Андрею Алексеевичу 78 лет. И он возглавляет комиссию Сибирского отделения АН СССР по экспертизе проекта строительства Туруханской ГЭС на реке Нижняя Тунгуска. Гигантский проект: водохранилище предполагалось длинной 1200 км — от Енисея до Иркутской области. Сибирское отделение уже имело к тому времени опыт двухлетних работ по экспертизе проекта Катунской ГЭС на Алтае. Экспертиза Туруханской ГЭС была проведена блестяще. Побывав на месте, исследователи изучили плюсы и минусы аналога — действующей в условиях вечной мерзлоты ГЭС на реке Вилюй. Была организована экспедиция на небольшом речном трамвайчике от Красноярска до Туруханска и Туры.

Трамвайчик разделили красными простынями на «каюты» и только А. А. Трофимуку капитан уступил единственную настоящую каюту на нижней палубе корабля. К сожалению, она находилась прямо над двигателем, и Андрей Алексеевич потом жаловался, что ощущение вибрации долго продолжало его преследовать после путешествия.

Команда была подобрана хорошая. Здесь были разные специалисты: по геологии, энергетике, экономике, лимнологии, географии, почвоведению, гидродинамике, по лесам и животному миру, математическому моделированию и мерзлотоведению — словом, полный набор, который только и могло представить Сибирское отделение Академии наук. В экспедиции участвовали также представители проектировщиков из московского «Гидропроекта». Программа была насыщенной, но Андрей Алексеевич очень четко провел эту экспедицию. Корабль неспешно двигался вверх по Нижней Тунгуске. Осмотрели створ планируемой ГЭС, берега реки, а главное, делали остановки в каждом населенном пункте для бесед с жителями: русскими, эвенками, других национальностей. Жаркие дискуссии продолжались на корабле, обсудили проблемы с администрацией Эвенкийского автономного округа и провели пресс-конференцию. Нас вывезли на вертолете на высокогорное плато, где расположен аэродром поселка Тура и на грузовом АН-26 мы вернулись в Красноярск.

В дороге много обсуждали возможную пользу от Туруханской ГЭС (гидроэлектростанций такой мощности в мире еще не было) и негативные стороны строительства: завышенный уровень плотины, большую зимнюю полынью ниже створа, методы подсчета ущерба животному миру и многое другое. А. А. Трофимук сразу выделил главную проблему, которая потом сыграла решающую роль при принятии решения о невозможности строительства Туруханской ГЭС: ее водохранилище затапливало основной ареал обитания эвенкийского народа — долину реки Нижняя Тунгуска. Переселить людей, как предлагали проектировщики, было некуда, на окружающих гольцах не растет ягель, основной корм оленей. Верный себе, А. А. Трофимук последовательно защищал свою позицию. Экспертиза была закончена за два месяца, через полгода было принято правительственное решение о прекращении проектирования Туруханской ГЭС. Я до сих пор с удовольствием вспоминаю дружный коллектив ученых из разных институтов СО РАН и горжусь, что принимал участие в этой работе, ненавязчиво руководимой уже пожилым Андреем Алексеевичем.

Память возвращает и к трагическим событиям, когда Андрей Алексеевич после тяжелого инфаркта и клинической смерти (по дороге в больницу сердце останавливалось пять раз) 40 дней лежал в больнице Академгородка без сознания. Московская комиссия врачей дала мрачное заключение: «Не мучайте старика, его мозг умер». Но кому-то из наших врачей пришла светлая мысль — почистить кровь больного инновационным гемосорбентом производства одного из наших химических институтов. Уже после первой процедуры А. А. Трофимук очнулся, а спустя 20 дней мне разрешили прийти к нему в больницу с какими-то делами.

Андрей Алексеевич сидел у окна и писал очередную статью. Мы быстро решили дела, и он попросил достать из тумбочки бутылочку пепси-колы. Я пошутил: «Раньше, Андрей Алексеевич, мы другое принимали». — «Не сомневайся, открывай, продукт натуральный». — «Что Вы, Вам же нельзя». — «С разрешения врачей».

Академик, конечно, лукавил. Но мы выпили три раза по 30 грамм хорошего коньяка из медицинских мензурок, и Андрей Алексеевич довольно подробно расcказал как он «умирал».

Я не удержался и спросил: «Андрей Алексеевич, а как там, на том свете?» — «А никак, — ответил он. — Провалился в темноту и все. Когда очнулся, первое впечатление — вылезаю из ящика и думаю, что я еще не успел сделать?»

После этого он еще многое успел. Андрей Алексеевич по натуре был очень дисциплинированным человеком и поэтому в соответствии с Уставом Академии наук писал ежегодные подробные отчеты о своей деятельности. После болезни все эти отчеты он творчески обработал, выделив часть, которая касалась углеводородных дел, и получилась удивительная книга «Трофимук А. А. 40 лет борения за развитие нефтегазодобывающей промышленности Сибири» (Новосибирск: Изд-во СО РАН, НИЦ ОИГГМ, 1997. 369 с.), рассказывающая не только о деятельности выдающегося ученого, но и об истории развития всего нефтяного и газового дела в стране.

Эпиграфом к своей последней книге А. А. Трофимук взял слова Михаила Юрьевича Лермонтова (1831 г.): «Так жизнь скучна, когда боренья нет».