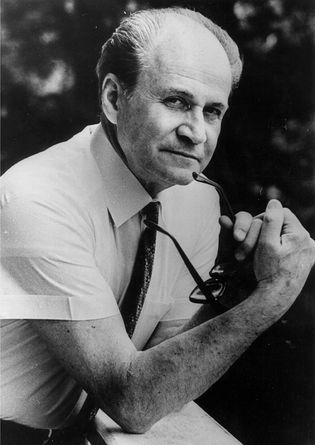

Родился 9 апреля 1914 года в Вышнем Волочке Тверской губернии в семье сельского фельдшера. После окончания школы работал в Ленинграде электромонтёром. Поступил на вечернее отделение геолого-почвенно-географического факультета Ленинградского университета, затем перешел на дневное. В 1937 г. с отличием окончил ЛГУ где в дальнейшем работал ассистентом на кафедре палеонтологии (1937-1941), затем начальником геологической партии Наркомцвета и Наркомнефти СССР (1941-1943). Старший геолог, старший научный сотрудник, зав. лабораторией Всесоюзного нефтяного НИИ Наркомнефти СССР (1943-1958). Преподавал в Ленинградском университете. С 1976 г. работал в Москве: зав. лабораторией в Палеонтологическом институте (1977-1992). Советник РАН.

Исследования Б. С. Соколова приобрели особый размах в сибирский период его деятельности (1958—1975 гг.). Он был приглашен академиком А. А. Трофимуком — одним из организаторов Сибирского отделения АН СССР и основателем Института геологии и геофизики — сформировать в этом институте отдел палеонтологии и стратиграфии, который отвечал бы масштабным задачам изучения геологии Сибири. По замыслу Бориса Сергеевича, исследования в создаваемом подразделении должны были иметь монографический характер и сочетать в себе глубокое изучение биологии палеонтологических объектов и детальной региональной стратиграфии. За относительно короткий срок был создан коллектив, насчитывающий более 100 дипломированных специалистов, в том числе около 20 докторов и несколько десятков кандидатов наук. Работы ими велись широким фронтом на всей территории Сибири, Дальнего Востока и Северо-Востока СССР. В сравнительных целях полевые исследования проводились и в других регионах страны. В итоге было опубликовано более 150 региональных палеонтологических монографий, десятки специализирован¬ных сборников и сотни журнальных статей в отечественных и зарубежных изданиях. И сейчас направление стратиграфии и седиментологии, уже в составе Института нефтегазовой геологии и геофизики, ведётся одним из крупнейших палеонтологических коллективов России и мира.

У Б. С. Соколова остались сотни учеников по всей стране. Известные палеонтологи Китая и Вьетнама также считают его своим непосредственным наставником. Многие годы Борис Сергеевич был профессором Ленинградского и Новосибирского университетов. Десятки кандидатов и докторов наук, многие члены Российской Академии наук с полным правом считают Б. С. Соколова своим учителем. По крайней мере, три научные школы берут от него свое начало: школа специалистов по кораллам в Советском Союзе, сибирская школа палеонтологов и стратиграфов, школа по докембрийской палеонтологии и стратиграфии.

Главным направлением научной деятельности Б.С. Соколова в области палеонтологии стало изучение палеозойских кораллов Русской платформы, а затем и других регионов СССР. Первым важным научно-практическим итогом его исследований в предвоенный период стало обоснование по кораллам и литолого-палеогеографическим данным новой стратиграфической схемы расчленения терригенных каменноугольных отложений севера Московской синеклизы и ее корреляция со схемой угленосно-карбонатных отложений южной ее части. В эти же годы он начал принимать участие в геолого-съемочных работах в Средней Азии.

Б.С. Соколов стал основоположником нового направления в изучении древнейших этапов истории органического мира Земли — палеонтологии докембрия. Он впервые в мировой литературе дал комплексный анализ палеозойских кораллов (табулятам, гелиолитидам, хететидам), их систематики, эволюции, филогении, стратиграфического и географического распространения. Полученные результаты не только изменили представления об истории развития кораллов, но и сыграли важную роль в палеонтолого-стратиграфическом обеспечении геолого-съемочных и поисково-разведочных работ на территории всей страны.

Борис Сергеевич исследовал проблемы, связанные с геологической историей биосферы и особенно ее ранних этапов. Он существенно развиил идеи В.И. Вернадского, касающиеся эволюции биосферы, и ввел понятие панбиосферы как совокупности нынешней и всех прошлых биосфер.

Герой Социалистического Труда (1984). Награжден орденами Ленина (1961, 1967, 1984), Трудового Красного Знамени (1974, 1975), «Знак Почета» (1954), медалями.